| 話題の本 |

|---|

| 話題の本 |

|---|

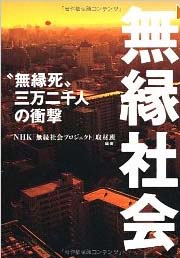

ある日、「NHKが放送した“無縁社会”が本になって出版された」と聞いた。早速、自宅の近所の書店に足を運んでみると入り口近くに平積みされていた。今年の年明け頃に特別番組で放送されていたし、「ニュースゥオッチ9」でも時々特集を組んでいたことがあったので、“無縁社会”には関心があったこともあり、購入し、一気に読んだ。 ある日、「NHKが放送した“無縁社会”が本になって出版された」と聞いた。早速、自宅の近所の書店に足を運んでみると入り口近くに平積みされていた。今年の年明け頃に特別番組で放送されていたし、「ニュースゥオッチ9」でも時々特集を組んでいたことがあったので、“無縁社会”には関心があったこともあり、購入し、一気に読んだ。これまで官報で「行旅死亡人」の欄は時々目にしたことがあるが、さほど気にしたことはなかった。しかし、その数行から「その人」の消息を追跡し、「その人」の生前を明らかにし、何故死亡時に「行旅死亡人」とされなければならなかったのかを追求していく取材過程から、“無縁社会”を鋭く告発しようとする取材班の熱い気持ちがうかがえる。 数年前、私の親族が死亡したとき、火葬の手続きをして、遺骨を市の共同墓地に埋設したことがあった。いわゆる葬式というものは実施しなかった。これは自分なりの判断であったが、本書において、そのような行為は「直葬」と呼ばれており、近年静かに広がっていると知った。自分が経験したことだから他にも誰かが、とは思うが広がりつつあるとは驚きだ。 医科大学内で勤務していたとき、「献体」の手続を教えて欲しい、と相談されたことがある。学生課から若干の説明を受け必要書類を交付してもらったが、「献血」と違ってそんなに簡単ではないことを知った。すべての人が医学の発展に寄与するためにその手続きをしているものと理解をしていた私には、本書で、誰にも引き取られることのない遺体が自治体から送られてくる「献体」が相当数あると始めて知った。人は死してなお社会と関わっているとあらためて実感した。 現代社会の深部でおきていることに無関心であってはいけない、事実をしっかりと受け止め、どう向き合えばいいのかを考えさせられた。原因がどこにあるのか、それを突き止め、そこに働きかけることが必要だとは、一般論としては思うのだが、“無縁社会”ということにたいしては、その一歩が踏み出せずにいる。しかし、どこかで克服しようと努力している人がいるに違いない。自分もその一人でありたい、と強く思った。 |

|---|

−話題の本ンデックスへ− |