| Home 情報ボックス 府政NOW 京の写真館 賃金 料理 大学の法人化 | |

|---|---|

| Home 情報ボックス 府政NOW 京の写真館 賃金 料理 大学の法人化 | |

|---|---|

| 職場の理解が何より大切 |

|---|

| 父の介護を続ける介護士の戸口さん |

|---|

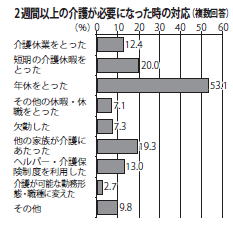

| 介護士として働く傍ら、家庭では自分自身の父親の介護を続けてきた戸口政己さん(54)。仕事を辞めずに父親の世話ができているのは、介護の現場ならではの「職場の理解」があったからと語る。 ▲8年前からずっと 戸口さんはデイサービス(通所介護)の現場で14年介護士を続けてきた。一スタッフからスタートして今は管理職を務めている。父の介護を始めてから、今年で8年だ。 二人暮らしの父が腰の手術をしたことがきっかけで要介護1の認定を受けた。家事が得意で掃除が趣味、自分の食事は自分で作るというまめな父だったが、自力での日常生活が困難に。「妹は離れた場所で暮らしていますし、私が介護をする、という選択肢しかありませんでした」 ▲「お互い様」の共有を 戸口さんが仕事に行く日は朝と日中にデイサービスを、夜に用事がある時はショートステイを利用している。年々父の症状は重くなり、仕事と介護の両立は難しくなっている。それでも、「離職して、親の年金だけに頼って介護をしていくのは非常に苦しい。生活が行き詰まらないようにするためにも、介護サービスを組み合わせて仕事を続けるべきです」と話す。 働きながら介護する家族の中には「会社に迷惑をかけてしまう」と心理的な負担を抱えている人も少なくない。戸口さんの場合、介護と仕事の両立はすぐ決断した。それができたのは、スタッフの皆が介護の実情について熟知していたからだという。介護プランを立てる際も、職場のケアマネジャーに相談することができた。 「私も父の介護で早退しなければならないときがありますが、職場にはお互い様と言える雰囲気がある。皆が当たり前に介護についての情報を共有しているから可能な助け合いがあるように思えます」 ▲介護を「当たり前」に 安倍政権が打ち出した「介護離職ゼロ」。介護施設の充実や介護ロボットの導入などを強調していることについて、戸口さんは「向いている方向がずれているのでは」と疑問を持つという。 「誰でもいつか介護と向き合う」という認識は、まだまだ一般的ではないと感じている。自分が肉親の介護をするイメージが持てないまま、親の介護に直面する人も少なくない。 「息子一人親一人の介護というケースが利用者の方にも増えている。介護保険の仕組みやサービスを知らないまま突然介護に向き合わなければならなくなったとき、勤め人であれば、そのプレッシャーは相当なものになる」と指摘する。 2020年代には超高齢化社会が来ると予想されている。介護についてもっと日常的に話題にし、準備しておくことが必要になってくる。 戸口さんはこう考える。 「介護の講習の実施を企業に義務化するなど、誰もが介護に向き合う、という社員同士の理解を作っていくことが重要ではないでしょうか」 ■医師・ヘルパーとの連携を追求/在宅で母親看取った高村さん 従業員十数名の企業で、介護休業取得者第一号となった高村理恵子さん(40代)。一人暮らしの母親が血液のがんを発症した2009年から12年2月に自宅で看取るまでの介護生活だった。「人が一人死んでいく過程は簡単なものではない」と実感したという。独身で働きながら介護する彼女のようなケースは今後増えると想定される。今後の課題も含めて3年間の介護体験を振り返ってもらった。 ▲「1回93日」に抗う 母の発症後間もなく、高村さんの姉(既婚)が当時の介護休業制度通りに93日間の休業を取って介護を担った。高村さんは、自分が休業を取得するに当たっては、一気に93日の休みを使ってしまうのは避けたかった。 「介護は長丁場になるかもしれないので、母の状態に対して本当に必要ないざという時に休業を使いたいと思っていました」 介護休業制度は取得要件が「原則1回通算93日まで」で、法律上は休業日数を分割取得することができない。この点は、「介護と仕事の両立」をめざす多くの人の足かせになっている部分だ(現在分割取得を可能とする法案が提出されている)。高村さんの場合は、幸い会社側にも「仕事をある程度は続けてほしい」と望まれていたため、分割取得が認められた。 「週2日は半日出社するという条件で休業に入りました」 とりあえず、「62日の休業」をほぼ3カ月にわたって取得した。 「62日は、あっという間に過ぎたという印象です。万が一に備えて未消化の1カ月分を残して復職したのですが、それが後の安心にもつながりました。とはいえ、やはり一人の病人の介護に対して93日という日数は短いと思います」 ▲「在宅」という選択 抗がん剤治療を続けていた母親は、その後も病院を入退院する生活を送っていたが、2011年春、病院で一時危篤状態に――。一命をとりとめたものの、「積極的治療方法がない」ことから、介護施設へ移るか自宅へ戻ることを病院側に提案された。「自宅で最期を迎えたい」は母親自身の希望でもあった。 姉妹は母親を家に連れて帰ることを決意。既に介護休業日数はほとんど残っておらず、姉妹のいずれかが仕事を辞めることもいったんは考えた。でも、とにかく仕事を続けて在宅生活ができる体制を作っていくことにした。 在宅ドクター探しは難航した。人工呼吸器使用で、骨のもろくなった体重30キロ未満の母親(要介護度4)の在宅介護生活には、訪問診療を行ってくれる在宅クリニックの存在が不可欠。ところが、利用を申し込んでも「日中、介護者がいないケースは対応が難しい」と断られることが多かったのだ。 そこで高村さんが医療関係の友人にアドバイスを受けて実践したのが、以下の条件をクリニック側に伝えることだった。 それは、「母親一人の時間に起きるアクシデントのリスクは母本人も家族も承知済みであること」「延命措置の要・不要を含め緊急時の対応については職場に連絡してもらうこと」である。それらを明示したことで、引き受けてくれる訪問医がやっと決まった。 その他この在宅体制を支えるのは、訪問看護チームと、介護保険の利用含め全体を見渡してくれるケアマネジャーである。「主たる介護者である私が不安を抱え込まないように、この両者から私へのフォローは心強いものでした」。 ▲3時間ごとの訪問 当時のある一日のスケジュールを示すと、図表1のようになる。1日のうち母が一人になる時間を3時間以上つくらないようプランが組まれている。 「最初のうち、ベッドに母を残して出勤するのは気が気ではありませんでした。導尿パックを手にもって、鼻の酸素の管をうまく伸ばしながら、壁を伝ってトイレに行くので、途中転ぶのではないか、具合が悪くなって連絡を取ろうにも枕元の電話を見つけられないのではないか……」 しかし、家に戻ってからの母親は思いのほか元気を取り戻した。時に酸素ボンベをもって車で出かけ、友人と外食を楽しむほどだった。 「母は在宅生活半年後に亡くなりました。病状が進んでいく中で、家に一人でいることへの不安は大きかったと思いますが、実際は家で過ごす気安さが、元気・リラックスした気分を取り戻すとても大きな要因になりました。私はこの最後の半年間は介護休業を使わず、ヘルパーさんや在宅医療チームのサポートを得て、残業少なめ(会社の配慮あり)で、働きながら介護をしました。病人の長い経過を介護休業だけで対応するのはやはり非常に難しいと思います」 ▲職場の理解が課題 中小企業では、まだまだ介護・育児と仕事の両立支援の環境が整っていないのが現状だ。全従業員が十数名で平均年齢が30代という高村さんの勤め先も例外ではない。出産・育児休業明けにパートへ降格された例もあるという。 「育児や介護など家庭の事情で、フルタイムで仕事できなくなることは誰にでも起こり得る。管理者も同僚も、そこに想像力を働かせることが必要です」 ■介護必要ならまず年休で/全労連女性部の調査 全労連女性部が2月24日に発表した女性労働者の実態調査(約1万人が回答)によると、2週間以上の介護が必要になったときの対応(複数回答)では、「年休を取った」が53・1%でダントツ。「他の家族が介護にあたった」がこれに続き、「介護休業を取った」は12・4%にとどまっている。  「年休」と「他の家族」で対応する傾向は、連合の介護調査とも共通する。 ▲人員不足で取りづらい 介護休業や休暇を取らなかった理由を尋ねたところ、「人員不足や職場の状況」をあげる人が最も多く、35・1%だった。公務労働者では47・8%にも達しており、深刻な職場状況がうかがえる。 このほかの取らなかった理由としては、「他の家族がいたから」「就業規則にないから」など。制度があるのを知らなかったという回答も10・5%あった。 こうしたことから、介護休業・休暇を取りやすくするために要求したいことは、「代替要員の配置」が43・4%で最多だった。 ▲前回よりは利用進む 介護休業・休暇の利用はいまひとつだが、全労連によれば、前回2011年調査時よりは利用が進んでいる。介護休業は取得率が5・2%から12・4%へ、介護休暇は7・5%から20・0%へアップ(連合通信) |

|---|

-府職労ニュースインデックスへ- |