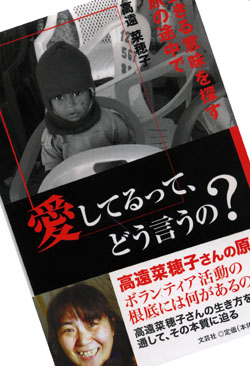

イラクで拉致され、無事解放された高遠菜穂子さん、政府や一部のマスコミは「自己責任論」をかざし、開放を祝福するどころか、プライバシーを侵害する等の個人攻撃。 イラクで拉致され、無事解放された高遠菜穂子さん、政府や一部のマスコミは「自己責任論」をかざし、開放を祝福するどころか、プライバシーを侵害する等の個人攻撃。イラクで戦争の犠牲になっている子どもたち、ストリートチィルドレンが増えている現実に心を痛めボランティアとして世話してきた高遠さん。そんな彼女をアメリカの国務長官パウエル氏は「誇りにすべき」と持ち上げました。 一方、日本の首相は「自己責任論」を真っ先に持ち出しました。自衛隊をイラクに派兵した責任を覆い隠すためでしょうか。いったい、小泉首相は、高遠さんたちのボランティア活動を知っているのでしょうか。 高遠さんの著書「愛してるって、どういうの?」は、彼女のボランティア活動の原点を知ることができます。 2000年9月、インドのカルカッタ・マザーハウスで孤児たちの世話からはなしが始まります。西インド大地震の被災者救援のボランティア、タイ・バンコク、カンボジアでのエイズ患者のボランティアなど献身的に活動。 彼女の活動は「愛するとは」の追求でした。西インドの大地震被災地をドクターと巡回しているとき「君たちは僕たちにできないことをしている。君たちは愛を運んできているんだ」献身的に働く彼女たちへの絶賛の言葉でした。 高遠さんが、ボランティアをしているインドやカンボジアなどから日本の現状をみつめる。子どもへの虐待、日本の政治を見つめたとき「今、日本はもっとも貧しい」という「テーマ」を持ちました。経済的に豊かに見えても精神的にも、政治的にも貧困な日本。 カンボジアでポルポトの殺戮、内戦の傷跡を見て「闘って、命をかけて闘って、果たして何が残ったのだろう。人々はいろいろな理由をつけて闘うけど、それしか方法がなかったのだろうか?」とつぶやく。そして、母子感染でエイズに煩う4歳の子どもの世話を通して「命は輝くためにある」「この子に出会えたことに心から感謝をして・・・」とボランティアの生きがいを見つける。このボランティアは高遠さんにとって「魂の仕事」です。これがイラクに続きます。 彼女たちの活動は、日本の誇りです。 |

| 目次に戻る |