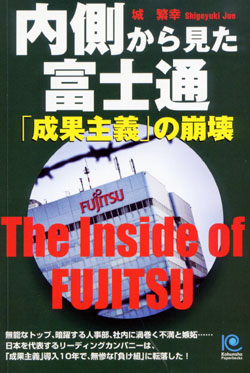

日本の大企業の先陣を切って「成果主義」を導入したのが富士通でした。かって売上高1兆円、経常利益1000億円という最優良企業だった富士通。1993年アメリカのシリコンバレーをみならって「成果主義」を導入、その後富士通は、異様な低迷をつづけました。 日本の大企業の先陣を切って「成果主義」を導入したのが富士通でした。かって売上高1兆円、経常利益1000億円という最優良企業だった富士通。1993年アメリカのシリコンバレーをみならって「成果主義」を導入、その後富士通は、異様な低迷をつづけました。ある日社長は「従業員が働かないからいけない」と、低迷の原因を社員に押しつける発言、一躍有名になりました。 会社の将来に見切りをつけ研究中の機密情報を土産代わりにアメリカに移住した研究員、リストラを苦に飛び降り自殺した社員、社内は大混乱、会社に対する絶望、従業員と経営者の間には信頼関係が全く存在しなくなった、こんなリアルな実態を告発した本が「内側から見た富士通」「成果主義の崩壊」です。 著者は、富士通の人事部に勤務していた城繁幸さん。「富士通という日本を代表するIT企業の隆盛と凋落を解きほぐすと、そこには日本企業が抱える構造上の問題が見えてくる」「『成果主義』という日本人になじまないシステムのもとで、いかに会社が病んでいったかに、慄然とするものがある」とのべていますが、「成果主義」とは何か、それが会社にどういう結果をもたらすのか、にわかに国家公務員や地方公務員に能力・業績主義賃金が導入されようとしているとき、必読の一冊です。 |