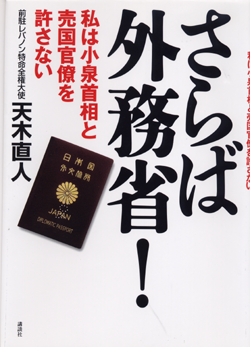

| 日本外交の対米従属をリアルに記述 前レバノン大使が書いた「さらば外務省」(講談社) 著者・天木直人  「国連決議なしのイラク攻撃は何があっても阻止すべきである」「唯一の被爆国として戦火の悲惨さを世界によく訴えることのできる日本こそ、最も積極的に中東和平の実現にイニシアチブを発揮すべきである」 小泉首相に「意見具申した」天木直人さん、前レバノン大使です。 「国連決議なしのイラク攻撃は何があっても阻止すべきである」「唯一の被爆国として戦火の悲惨さを世界によく訴えることのできる日本こそ、最も積極的に中東和平の実現にイニシアチブを発揮すべきである」 小泉首相に「意見具申した」天木直人さん、前レバノン大使です。このため天木さんは、外務省から解雇を通告される。2003年8月29日のことです。「大量破壊兵器がある」というアメリカが垂れ流した情報を何の疑いもなく、受け入れた小泉首相。 日本外交は、このイラク問題が象徴しているように、アメリカにべったり、アメリカのいうことは疑いもなく受け入れる、だから外務省というより日本政府の外交は、自ら情報を収集し、判断することはない、これを具体的な事件を記しながら明らかにしていく。 天木さんが実際に体験し、長年深く悩んできた問題だけにリアルであり、問題の核心をつく。 天木さんが意見具申した問題を果たして川口外務大臣は、読んだのか、小泉首相は目にしたのか、そこから外務省の体質が明らかにされる。 最近の事件で、宮崎の高校生が、「イラクへの自衛隊派兵は慎重に」という署名用紙を自分でつくり、5千筆を超える署名を国会に携えていった。このことを記者に聞かれた小泉首相は、署名もそこに書かれてある主張も読まず、もっと自衛隊の「活躍」を教育の場で教えるべきだとのべました。憲法と教育基本法を軽い言葉で踏みにじる、ここに日本の深刻な問題がある。 「さらば外務省」は、具体的事実でこのことを教えてくれます。 |

| 人間として生きるためいかにして豊かさを確立するか 市民的「助け合い」の大切さ強調 「豊かさの条件」(岩波新書) 著者・暉峻淑子 切り裂かれる豊かさを暉峻さんは労働や教育・子どもの姿などから解き明かします。完全失業者が5%を超え、不安定労働の実態を「労働は人間社会の根幹をなすものだから、不安定な労働のあり方は、社会を不安定にする」、社会や人々との関係を広げ深めることのできる労働を奪われた社会とはいったいどんな社会なのか。 増えつづけるホームレス、「失業したあと、再就職ができず、貯金を使い果たし、家賃や住宅ローンが払えなくなり、借金をかかえ」ホームレスの道に歩まざるを得ない国とはいったいどういう社会なのか。 失業者同盟が組織され、無料法律相談や就職・職業訓練の相談、政府に対する失業対策・雇用政策の対案をだし政府を動かす力を持つドイツとの比較で日本の貧困さを暴いていく。 改めて労働組合の役割、労働者が一人でなく力をあわせる大切さがストレートに伝わってくる。 こんな不安な社会に生きる子どもたち、不登校やいじめ、無限の競争の中で「まるで市場の商品と人間の教育を同一視している」「人間関係に不可欠な助け合いや共感能力、個性を認め合うこと、地球市民としての責任などは、軽視される」教育から子どもたち自身のための教育の大切さを強調する。 暉峻淑子さんは、「競争よりも、助け合う人間関係を求めて、国を超えた市民の活動」「日本の政治と国の財政を、人権を大切にする互助と互恵の市民的な共同体に組み替えていく」必要性を訴える。 「豊かさの条件」は、暉峻淑子さん自身のNGO活動の経験を踏まえ「人間にとって真に豊で生き生きとした社会を」「一人ひとりの自主性・創造性・人間の尊厳が尊重される社会」について考えあう一冊ではないだろうか。 |

| トップに戻る |